房價高漲的年代,許多人將目光轉向價格相對低廉的特殊物件。然而,有一種風險是肉眼看不見的,那就是「凶宅」(又稱事故屋)。

為什麼凶宅議題如此複雜?因為它的價值難以用公式計算,也無法單靠肉眼判斷。

房市氣象台將以專業角度,帶你從凶宅定義、洗白手法到買賣查證或求償,一次完整掌握。

凶宅(事故屋)定義是什麼?法律與交易慣例的認定標準

在台灣,其實法律上並沒有明文寫著「凶宅定義」,主要依循內政部的解釋函以及法院過去的判決,逐漸形成市場上的交易慣例,一般來說,可以依照下方兩點快速判斷凶宅認定條件:

- 行為性質:有求死行為(自我傷害)例如自殺、跳樓等,且發生在持有時間內。

- 發生地點:且這個求死行為要發生在「專有部分」(屋主自己的屋內、陽台、窗台等),並因此致死。

⚠️ 相反地,他人加害即使發生在專有部分、最後把人移到別處,也不屬於該戶的凶宅範圍。

⚠️ 公共區域(頂樓、樓梯間、電梯、車道等)原則不是任何單一戶的「專有部分」,通常不會歸於某一戶為事故發生屋。

若為凶宅,需要在「 不動產說明書應記載事項 」中註明,然而,是否「影響房價」是市場面,不是法律要件;法律判斷看的是行為性質(自我傷害)、發生地點(專有部分)及因此致死。

不過,也有多筆案例法院判定的爭議,例如從A戶跳樓,跳下後撞擊致死在公共區域,判定事發戶為凶宅,但該案仍有大多負面觀感與恐懼心理等主觀感受,難以用客觀標準來衡量,但就算法律上不認定,市場交易上還是可能被「標籤化」,買方心理會打折扣,價格自然受影響。

在家自然死亡算凶宅嗎?法院判定依據與關鍵差異

最常見的爭議是:在家自然死亡算不算凶宅?依照法院普遍見解,「自然死亡」不屬於凶宅,判斷關鍵在於死亡原因是否屬於「非自然」,例如暴力、輕生、意外事故。

下方表格依據內政部函釋以及法院多數見解的實務經驗整理,提供給買賣雙方初步參考.

| 事故類型 | 事發地點 | 法院多數見解 | 後續影響程度 |

|---|---|---|---|

| 自然死亡(如因病或年老過世) | 屋內 | 一般不認定為凶宅, 因為屬自然生理現象 | 部分買方仍介意, 但法律並未要求揭露 |

| 自殺 | 屋內 | 認定為凶宅,因屬「非自然死亡」且行為發生於專有部分 | 高度敏感,多數買方抗拒,房價會稍微受到影響 |

| 他殺命案 | 屋內 | 若死亡結果發生於專有部分,會認定為凶宅;但若僅在屋內受傷、陳屍於他處,通常不算 | 社會觀感強烈,常被貼標籤,房價折數通常也會更多 |

| 意外事故(火災、墜樓等 | 專有部分 | 視是否屬於「非自然死亡」且發生於專有部分:若是,通常認定為凶宅 | 視事件嚴重程度, 部分買方仍排斥 |

| 公共區域死亡 | 頂樓、樓梯間、停車場 | 通常不算特定戶的凶宅,因為不屬專有部分 | 雖然法律不認定,但社區名聲可能受影響 |

隱匿凶宅真相!真實案例揭露買方如何自保

在房產交易中,賣方的誠信至關重要。以下為發生在台灣的真實判例,也提醒在買房時務必提高警覺。

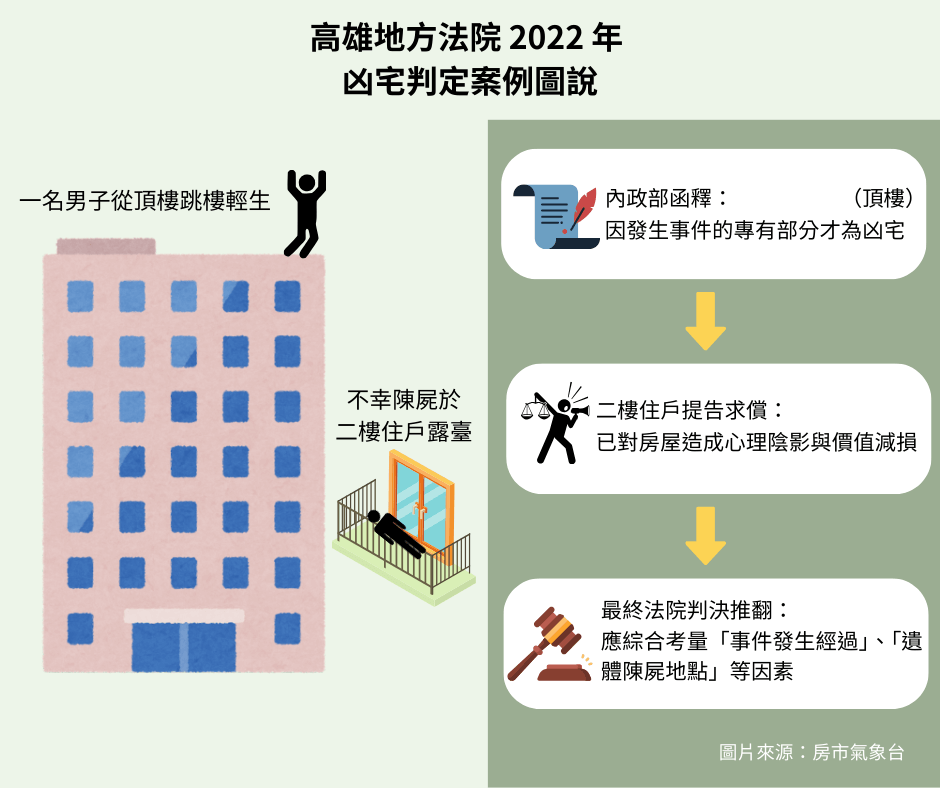

高雄地方法院 2022 年案例:一名男子從大樓頂樓跳樓輕生,不幸陳屍於二樓住戶的露台上。

儘管內政部函釋認為:凶宅應以「發生事件的專有部分」認定,也就是頂樓才是凶宅,但二樓住戶認為露台沾染血跡,已對他的房屋造成心理陰影與價值減損,因此向死者家屬提告求償。

最終法院推翻了內政部函釋的見解,認為判斷房屋是否為凶宅,應綜合考量「事件發生經過」、「遺體陳屍地點」等因素。

法官認定,即便屍體陳屍於露台,但因與二樓住家空間緊密相連,足以對該房屋構成「心理瑕疵」。最終判決二樓為凶宅,死者家屬須負起賠償責任。

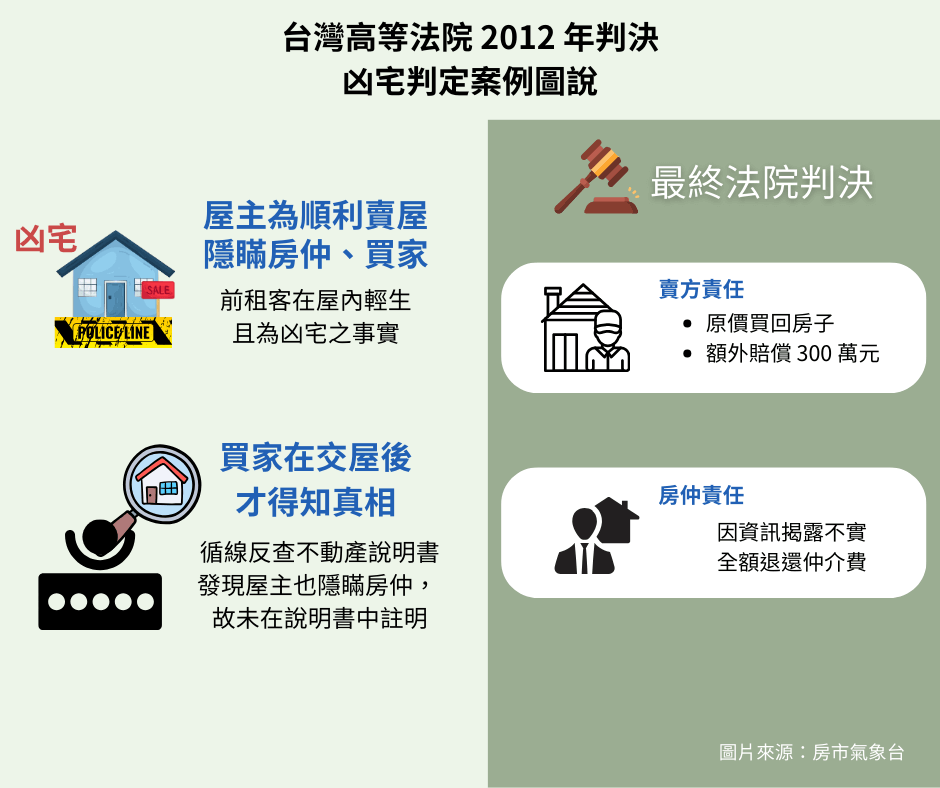

台灣高等法院 2012 年判決:屋主隱匿前租客在屋內輕生,法院已判決屬於凶宅,但買方在交屋後才得知,這間房子幾年前曾經有人自殺。

反查檢視當時的不動產說明書,發現房仲明明已向屋主與社區管理員查證過,卻都得到「非凶宅」的回覆,在真相曝光後,賣方才承認當初為順利賣屋,才刻意隱瞞。

這場官司的最終結果,不僅是法律的勝利,更是對所有不肖賣家的警示:賣方除了同意以原價買回房子,還額外賠償買方 300 萬元。

此外,該房仲公司也因為資訊揭露不實,全額退還了買方所支付的仲介費。

不過,個案狀況仍會因證據、行為細節不同而有差異,最終是否構成凶宅,還是要由法院依據具體案情來判斷。

但如果發現買賣上曾隱瞞事實,應立即查明、尋求法律途徑,保障自己的權益,不讓權益白白受損。

凶宅洗白手法大揭露:你真的買得安心嗎?

為了避免房價大幅折損,部分屋主或投資客會鋌而走險,試圖隱藏房屋的非自然死亡歷史,這就是所謂的「洗白」。

坊間常見「凶宅洗白」手法包括:

- 低價賣給親友,再轉手:藉此淡化「前手是死亡屋主」的標籤。

- 拆除重建:有人以為「重建後就不是凶宅」,但法院仍可能認定與土地有關。

- 委託洗屋師:透過宗教儀式或專業淨化,試圖降低心理陰影。

房市氣象台提醒:儘管這些手法看似能混淆視聽,但根據法院判決與市場慣例,凶宅的瑕疵是跟著「房屋本身」走的,而非跟著「屋主」走。

只要建物專有部分在賣方持有期間曾發生非自然死亡事件,就必須在交易時揭露。買方在交易前務必多方查證,不要僅依賣方說詞。

誰在買凶宅?為什麼有人會想買兇宅?

儘管多數人對凶宅避之唯恐不及,但市場上總有一群人願意買單。他們看準的是什麼?

投機型投資客: 這類買家多為專門處理特殊物件的專業人士,他們會以極低價格收購凶宅,並計算未來的轉手成本與風險,試圖賺取差價。

自住型買家: 有些買家因資金有限,希望以更低的總價在精華地段購屋。他們會進行全面查證,若事件性質不那麼駭人,且價格極具吸引力,也願意購買。

特定信仰者或海外買家: 部分宗教或信仰者認為可以透過儀式超渡,將凶宅轉化為居住地。此外,某些地區的買家對凶宅的忌諱較低,也可能成為潛在買家。

買到凶宅怎麼辦?求償權利與處理方式

若不幸買到未被揭露的凶宅,別急著驚慌失措,依然可以依法保障自己的權益。在法律上,凶宅屬於房屋的「物之瑕疵」,身為買方有權向賣方主張以下權利:

- 解除契約:可主張賣方隱匿重大資訊,要求解約並拿回所有款項。

- 請求減價:若仍願意持有該房屋,但無法接受其價值受損,可依據凶宅對市價造成的折扣比例,向賣方要求賠償價差。

- 損害賠償:若因此產生額外的仲介費、搬遷費或銀行利息等支出,也可一併求償。

⚖️ 處理求償,務必掌握「黃金時效」:

- 「六個月」通知期:據《民法》第 365 條,買方必須在發現瑕疵後六個月內,以存證信函等正式方式通知賣方,表明求償意願。

- 「五年」請求期:從房屋完成交屋算起,必須在五年內行使上述的求償權利。

凶宅買賣房價會跌多少?這類案件跌最慘!

凶宅的價格問題,是所有潛在買家最關心的核心,沒有一個明確的公式能精準計算出凶宅的折價幅度,因為它的價值減損,除了與事件本身有關,還會受到房屋地點、新聞曝光度,甚至是市場氛圍等多重因素影響。

根據觀察與市場案例分析,凶宅的跌價幅度通常會落在市價的 15% 至 50% 之間,但不同情況,跌幅差異巨大。

跌價幅度比較與影響因素

跌幅最小:約 15 ~ 20%

多為意外墜樓或火災意外等非自願性死亡事件。因新聞熱度低,通常會被看準低價的投資客或特定買家買下,流通性較佳。

跌幅中等:約 30%

若房屋曾發生燒炭、上吊等自殺,因帶有強烈負面意涵,多數人會忌諱。

跌幅最慘:可達 50% 或以上

若凶宅曾發生凶殺案、集體自殺或分屍案等重大社會案件,其房價會「腰斬式」暴跌。這類房屋流通性極差,銀行也可能拒絕貸款。

不過,根據實價登錄觀察,凶宅交易多低於區域行情 15% 以上,但若時間拉長(超過 5-10 年)影響可能也會逐漸縮小;又或是在熱門地段或稀有產品,折價幅度也可能被市場需求消化。

如果房客在租屋處自殺,房東可否求償或提告?

這是租屋市場中極為棘手且常見的爭議。當房客在租屋處輕生,房屋將可能被認定為凶宅,對房東造成房屋價值減損與未來租金收益的損失。

根據《民法》規定,房東可向房客的繼承人主張侵權行為,因為房客的輕生行為導致房屋成為凶宅,侵害了房東的財產權益。房東可請求的賠償範圍通常包含:

- 房屋價差損失:房屋因成為凶宅所導致的市場價值減損。

- 修繕與清潔費用:處理現場與後續房屋淨化所需的費用。

- 租金收益損失:因房屋難以出租或租金折讓所造成的損失。

🗒️ 實務補充:

為了保障自身權益,強烈建議房東在租賃契約中明確加註條款,載明若因承租人於屋內發生非自然死亡事件,導致房屋價值受損,承租人或其繼承人應負賠償責任。

此外,部分房東也會提前投保「租屋險」或「意外險」,以轉嫁這類風險。

查詢凶宅的五種管道:避免買到凶宅的方法一次看

想避免誤踩凶宅,最有效的策略就是多方查證,切勿單憑賣方或仲介片面之詞。

我們整理出以下凶宅檢查清單:

- 善用官方和民間資源:銀行貸款審核:銀行在鑑價時會格外謹慎,若貸款成數異常偏低或直接遭拒,通常是重要警訊。

- 不動產說明書:仲介有義務依法在說明書中揭露凶宅資訊,務必仔細審閱並要求書面確認。

台灣凶宅網、凶宅查詢系統、事故地圖APP:這些皆可作為初步工具,輸入地址查詢過往紀錄。 - 實地考察和鄰里打探:實價登錄比對:若同社區、同樓層在短期內出現價格明顯偏低的交易紀錄,應提高警覺。

- 地方詢問:這是最有效且直接的方式。主動向大樓管理員、左鄰右舍,甚至轄區派出所詢問,往往能得到最真實的資訊。

買房是重大決定,切勿抱持貪小便宜的心態。凶宅買賣是房市的敏感話題,法律僅能提供基本原則,更多時候,影響交易的其實是「市場觀感」與「資訊透明度」。

不論是自住還是投資,懂得判斷凶宅定義、掌握查詢方式、清楚權利義務,才能真正確保購屋安心。